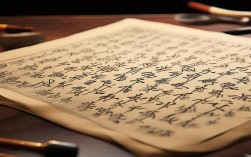

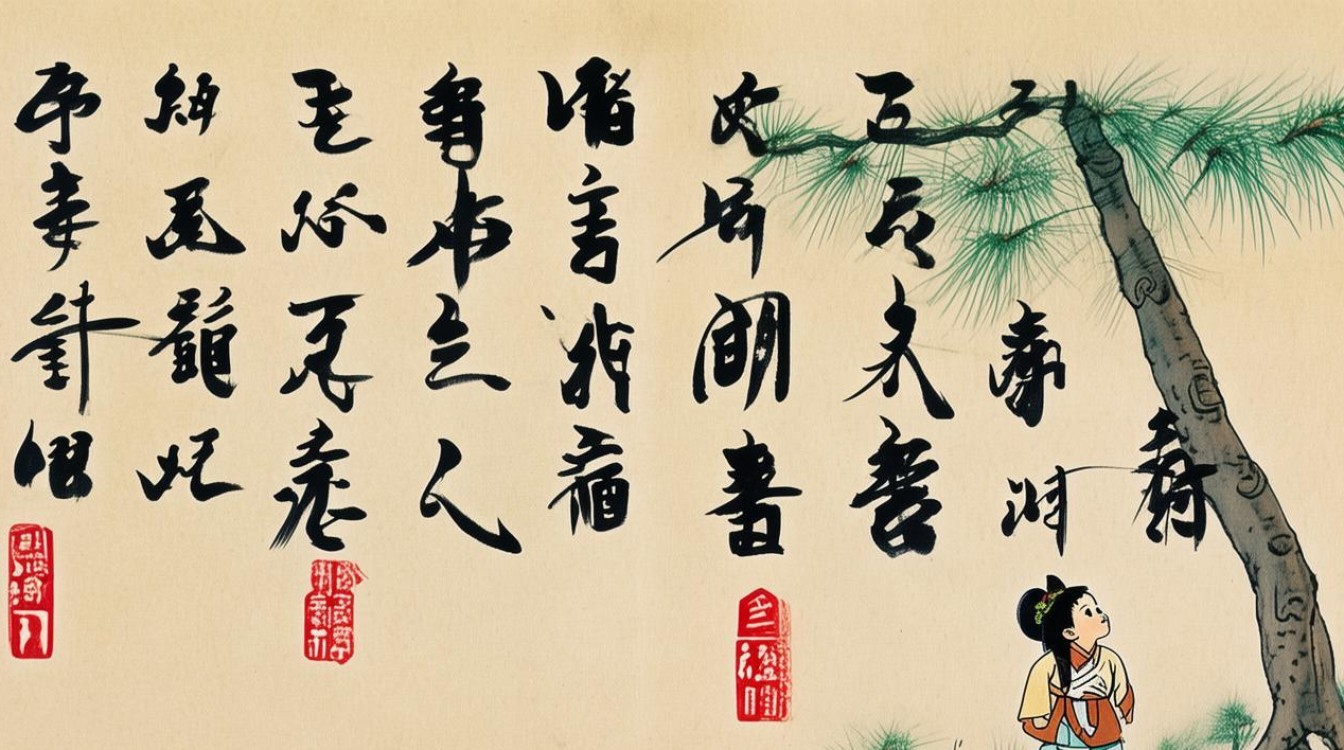

墨韵流转间,劲松苍翠,稚子遥指,再现“松下问童子”诗意,笔锋藏露间尽显古拙逸趣,留白处透着

诗歌意境与书法美学的交融

原诗解析

| 维度 | 内容提炼 | 情感指向 |

|---|---|---|

| 场景 | 苍松之下,稚童立于石径旁 | 静谧清幽的自然氛围 |

| 对话 | 问询隐士踪迹却无果 | 怅然若失的求索之心 |

| 留白 | “云深不知处”未明说结局 | 无限遐想的哲学意蕴 |

此诗通过“问—答”的对话形式,构建了虚实相生的叙事空间,书法创作需捕捉这种“可望不可即”的朦胧感,既需展现文字的表面含义,又要传递深层的精神共鸣。

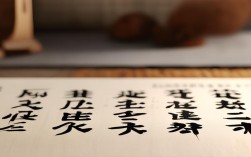

书法适配性分析

| 书体类型 | 风格特征 | 契合度分析 |

|---|---|---|

| 楷书 | 端庄工整,法度严谨 | 适合表现松树的挺拔刚劲 |

| 行书 | 流畅洒脱,节奏分明 | 可模拟云霭流动的韵律 |

| 草书 | 恣意奔放,笔墨淋漓 | 强化“不知处”的迷茫感 |

| 隶书 | 古朴浑厚,波磔分明 | 突出古拙的隐逸气质 |

| 篆书 | 线条匀净,对称均衡 | 营造超脱尘世的高古感 |

书法创作核心要素拆解

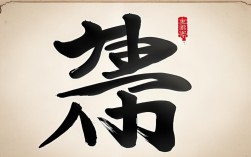

单字造型设计

- “松”字:左侧木字旁宜取纵势,右侧“公”部收紧,整体呈上松下紧之势,模仿松枝垂落的自然形态。

- “下”字:横画稍向右上方倾斜,竖笔下端略带弧度,形成微微颤动的动态平衡,暗合山风拂动之感。

- “问”字:门字框左右开张,内部“口”部缩小且位置偏高,营造叩问时的期待感。

- “童”字:上部“立”字头舒展如伞盖,下部“里”字紧凑稳定,体现孩童天真烂漫又不失庄重的气质。

- “子”字:横画由重至轻渐次递减,末笔竖钩短促有力,象征对话戛然而止的余韵。

章法布局策略

| 布局类型 | 实施要点 | 视觉效果 |

|---|---|---|

| 竖式条幅 | 字组纵向排列,行距大于字距 | 层叠递进的空间纵深感 |

| 横卷手卷 | 随形就势,疏密交替 | 移步换景的游览体验 |

| 扇面书写 | 辐射状分布,外围松散内里紧密 | 聚焦中心的视觉引导 |

| 斗方册页 | 四边留白,中心密集 | 孤峰突起的画面张力 |

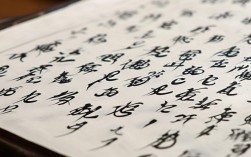

墨色与笔触运用

- 浓淡对比:首句“松下问童子”用浓墨重笔,后两句逐渐减淡,暗示视线随云雾消散。

- 干湿变化:“云深”二字可采用涨墨技法,边缘洇染出模糊边界,模拟云气氤氲。

- 飞白处理:在长笔画末端制造丝丝缕缕的飞白,表现山间清风掠过的痕迹。

典型书家创作范例对照表

| 书法家 | 书体选择 | 特色技法 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 赵孟頫 | 行楷结合 | 骨肉匀称,结体圆润 | 温润如玉的文人气息 |

| 徐渭 | 狂草 | 牵丝映带,连绵不绝 | 跌宕起伏的情感宣泄 |

| 八大山人 | 简笔隶书 | 删繁就简,计白当黑 | 空寂冷峻的禅意表达 |

| 启功先生 | 瘦硬小楷 | 铁画银钩,精严险峻 | 清朗通透的书卷气 |

| 孙晓云 | 今草创新 | 融入绘画构成意识 | 抽象化的诗意重构 |

临摹与创作建议

入门阶段重点训练

- 控锋能力:每日练习悬针竖(如“下”字)、弧线撇(如“松”字),增强笔尖灵敏度。

- 节奏把控:默读诗句时敲击节拍器,同步控制运笔速度,体会平仄对应的快慢变化。

- 意象转化:闭目想象山林景象后立即挥毫,将瞬间感受注入笔端。

进阶创作思路

- 材质实验:尝试在仿古绢帛上书写,利用渗化特性制造斑驳肌理。

- 色彩突破:除黑白外,可局部点缀赭石、花青等矿物颜料,呼应松石本色。

- 装裱设计:采用经折装或龙鳞装,使作品展开过程本身成为观赏体验的一部分。

常见问题解答(FAQs)

Q1:如何处理“云深不知处”的模糊感?

A:可通过三种方式实现:①物理留白——在该句周围预留大面积空白;②笔墨虚化——使用枯笔侧锋快速扫过;③构图暗示——在结尾处添加几缕极细的游丝牵引向画面外侧,关键在于“似完非完”的处理,给予观者想象空间。

Q2:同一内容反复书写是否会陷入程式化?

A:建议建立“主题变体库”:每次创作前设定一个新规则,例如限定某几种特定笔画必须变形,或强制改变常规的书写顺序,亦可尝试跨界融合,如参照山水画皴法组织线条,或借鉴音乐旋律设计字组节奏,定期回顾历代名家同题作品也能激发新灵感。