恩师挥毫泼墨,笔走龙蛇尽显功底,其书法作品笔力遒劲,结构严谨,墨香间透着深厚学识与儒雅修养,字里行间皆蕴育人初心,刚柔并济的线条恰似师

笔尖上的师者风范——解码教师书法作品的多重维度

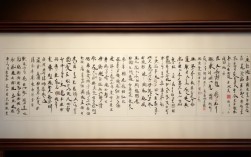

推开办公室的门扉,总能看见几张未干的宣纸平铺案头,砚台里残留着新磨的松烟墨香,三尺讲台上执粉笔授业解惑的身影,私下却常以狼毫为伴,在洒金笺上挥洒着别样的风骨,教师群体的书法创作绝非简单的业余爱好,而是承载着特殊使命的文化实践,其作品往往兼具艺术审美、人格塑造与文化传承三重价值。

教学相长的隐形教具

| 应用场景 | 典型特征 | 育人功效 |

|---|---|---|

| 板书示范 | 楷书工整/行书流畅 | 培养观察力与模仿能力 |

| 评语批注 | 小楷精严/行草灵动 | 传递个性化指导的温度 |

| 活动题字 | 篆隶古雅/魏碑雄浑 | 激发学生对传统文化的兴趣 |

| 赠言勉励 | 章草洒脱/今草奔放 | 强化文字的情感共鸣 |

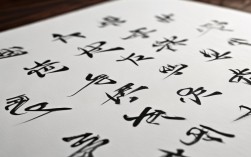

老教师们的板书堪称流动的书法课堂,数学教师用仿宋体书写公式推导,物理老师以瘦金体标注实验步骤,语文先生的行楷板书更是被学生争相临摹,这些日常书写看似随意,实则暗含章法——横平竖直间渗透着治学态度,疏密得当中蕴含着节奏把控,某位退休特级教师曾展示其四十年前的备课笔记,蝇头小楷密密麻麻却字字独立,这种经年累月形成的书写定力,本身就是最好的身教。

个性表达的艺术载体

教师书法作品的风格谱系犹如学术地图般多元:教授古典文学的长于隶书篆刻,浸润西方美学思想的偏爱现代派构图,体育老师的章草自带飒爽之气,班主任的魏碑透着刚正之风,某中学举办的师生联展中,化学老师的《元素周期表》狂草长卷令人震撼,他将118种元素符号化作跌宕起伏的视觉韵律;美术教师创作的飞白体《兰亭集序》,枯润相生的笔触恰似水墨山水。

这种创作自由建立在深厚的功底之上,许多教师坚持晨课前的半小时临池,午休时的碑帖研读,他们的书房里既有《灵飞经》这样的经典范本,也有自创的教学速成口诀,某小学校长发明的“九宫格速成法”,通过分解汉字结构帮助新手教师快速掌握规范书写,这套方法后来被编入师范院校教材。

文化基因的活态传承

在键盘输入主导的今天,教师们的笔墨坚守具有特殊的文化意义,他们作品中频繁出现的异体字考据、典故出处标注、诗词楹联创作,构成了立体的文化传播网络,历史老师的甲骨文临摹笔记成为考古社团的热门读物,地理教师用瘦金体绘制的古地名释文,让枯燥的区域地理变得妙趣横生。

更值得关注的是跨学科融合的创新尝试:英语教研组将哥特体与瘦金体结合设计节日海报,生物老师用象形文字创作细胞结构示意图,信息技术教师开发的AI临帖辅助系统,既保留传统韵味又融入科技元素,这些实践证明,书法完全可以成为连接古今、贯通中西的教育桥梁。

数字时代的笔墨新生

面对电子文档的冲击,教师书法正在经历创造性转化:扫描生成的电子字库应用于课件制作,触控屏上的云章法模拟器让远程教学成为可能,AR技术使静态作品产生动态解析效果,但所有创新都恪守着根本原则——无论载体如何变迁,提按转折间的力度控制、浓淡干湿的墨色变化,这些手写特有的温度始终不可替代。

某师范大学开展的“双轨制”培养模式颇具启示:一方面强化智能黑板的操作培训,另一方面增设金石传拓、活字印刷等传统技艺课程,毕业生反馈显示,这种新旧交融的培养方案,使他们既能适应智慧校园的建设需求,又能在文化活动中展现独特的人文素养。

常见问答FAQs

Q1:非书法专业的教师如何提升自己的书写水平?

A:建议从三方面入手:①每日抽15分钟进行基础笔画训练,重点攻克自身薄弱的部首;②建立错字本,记录学生易错字并进行针对性练字;③参加校内外的教师书法工作坊,观摩优秀同仁的创作过程,推荐使用田字格+米字格复合练习纸,既能纠正结构偏差,又能培养空间布局意识。

Q2:怎样判断学生的书法作品是否适合作为班级装饰?

A:需把握三个标准:①可识读性优先,确保文字内容准确无误;②风格适配度,活泼的卡通字体适合儿童节主题,端庄的楷书更适合励志标语;③装裱安全性,避免使用尖锐物品固定作品,建议采用磁吸式展示框或无痕胶贴