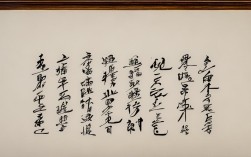

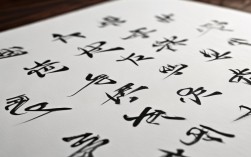

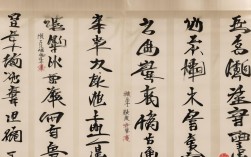

《道法自然》以遒劲笔触诠释道家哲思,墨韵流转间

创作背景与核心理念

| 维度 | |

|---|---|

| 思想根源 | 以老子《道德经》“人法地,地法天,天法道,道法自然”为核心,强调万物运行遵循内在规律,反对刻意雕琢。 |

| 创作动机 | 作者试图通过笔墨语言诠释“无为而无不为”的境界,打破传统书法对技法程式化的追求,回归本真状态。 |

| 命名寓意 | “道法自然”四字既是文本内容,也是创作方法论——笔触随心而动,结构顺势而生,形成独特的视觉韵律。 |

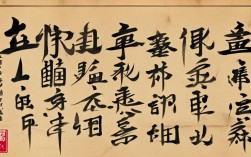

此作并非简单抄录经典语句,而是将道家“天人合一”的宇宙观转化为可感知的空间构成,纸面被视为微观宇宙,每一笔划均模拟自然物象的生长轨迹:主笔如古松虬枝般苍劲舒展,细若游丝处似山涧溪流蜿蜒曲折,整体呈现出生机勃勃的生命律动。

艺术特色解构

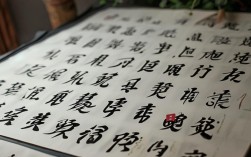

笔墨语言的自然主义表达

| 要素 | 传统书法特征 | 《道法自然》创新实践 | 哲学映射 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 强调藏锋起收,讲究规范 | 大量运用侧锋、逆锋,甚至笔杆倾斜角度突破常规 | “飘风不终朝,骤雨不终日”的自由精神 |

| 墨色 | 单一浓度为主 | 采用积墨法营造层次感,局部飞白模拟云气蒸腾 | “有无相生”的辩证美学 |

| 线条 | 均匀流畅 | 粗细突变频繁,边缘毛糙保留手写痕迹 | “大巧若拙”的原始质朴感 |

特别值得注意的是作品中对“残缺美”的处理,某些字的结构故意留出大面积空白,恰似山水画中的留白技法,这种“未完成感”反而强化了观者对意境的想象空间,暗合道家“大象无形”的认知论。

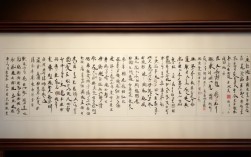

章法布局的生态隐喻

整幅作品采用纵向延展的条幅形式,却摒弃了传统的行列对齐模式,文字大小错落如同林木疏密有致,重墨区域形成视觉焦点犹如巨石矗立,轻描淡写的笔画则似雾霭缭绕,这种看似随意实则精心的经营,构建出立体化的自然景观:上部清朗开阔象征天道高远,中部密集交织暗示万物竞发,底部渐趋平稳呼应大地承载。

技术层面的突破性实践

| 难点 | 解决方案 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 速度控制 | 快慢节奏交替:急速运笔产生飞白表现疾风骤雨,缓行蓄势积累能量爆发 | 动态平衡感强烈,仿佛目睹自然力量涌动 |

| 水分管理 | 宿墨与新墨叠加,利用宣纸渗透性制造晕染效果 | 墨迹边缘呈现氤氲之气,近似晨露未晞 |

| 工具改造 | 定制加长笔杆便于大幅度摆动,特制羊毫笔锋散开幅度更大 | 实现粗犷豪放又不失细腻的独特质感 |

其中最具代表性的是“自”字的最后一竖,作者以枯笔拖拽而出,末端自然分叉成数缕纤丝,既像老竹经霜后的斑驳裂痕,又似瀑布飞溅的水珠轨迹,这种偶然形成的肌理效果,恰恰印证了“道法自然”的核心命题——最美的形态诞生于顺应本性的过程。

文化内涵的多维阐释

-

个体修行层面:作品中反复出现的弧形笔势,可视为对“柔弱胜刚强”的实践注解,那些看似柔弱无力的曲线,实则蕴含着弹性张力,正如水能穿石的道理,这种美学选择反映了创作者对谦卑处世、柔韧进取的人生态度。

-

社会哲学层面:通过解构汉字固有结构,作品挑战了固化的审美标准,然”字下部四点的错位排列,打破了对称法则,却意外营造出火焰升腾般的动感,这种反叛精神与道家批判礼教束缚的立场形成互文。

-

生态智慧层面:全篇贯穿的虚实相生原则,与当代可持续发展理念产生跨时空共鸣,密集处的厚重提醒人们尊重资源的有限性,而大面积留白则警示过度开发的危害,构成对现代文明的深刻反思。

鉴赏要点指南

✅ 动态观察法:退至三步之外审视整体气势,注意不同区块间的呼吸节奏;走近细观时关注单字内部的虚实对比。 ✅ 触觉联想法:尝试用手指模拟笔画走向,感受提按转折时的力度变化,体会“骨法用笔”带来的触觉记忆。 ✅ 时空穿越法:闭目想象自己置身山林之间,将抽象线条转化为具象景物——横画像溪流,竖画像松柏,点画像星辰。

相关问答FAQs

Q1:临摹《道法自然》时总感觉难以把握“自然”的度,要么过于工整失去灵气,要么过分随意显得杂乱,该如何调整?

A:关键在于建立“有意识的无意识”状态,建议分阶段练习:①先用界格纸严格训练基本笔画的准确性;②脱离辅助工具后,设定主题限制(如仅用三种墨色);③最终阶段关闭理性判断,让身体记忆主导书写过程,先求准,再求活”,就像学游泳必须先掌握姿势才能自在嬉戏。

Q2:普通爱好者如何在家庭环境中再现这种艺术效果?

A:重点在于创造适宜的创作环境而非昂贵工具,可选择半生熟洒金宣纸增加可控性,准备大小不一的兼毫笔兼顾弹性与吸水量,最关键的是调整心态——沐浴焚香并非必需,但需保证书写时不受干扰,试着将手机调至飞行模式,播放古琴曲《流水》,让身心进入松弛专注的状态,这时笔下自然会流露出不同于