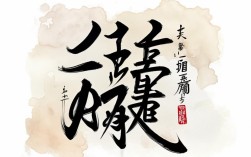

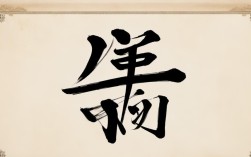

《秋声赋》书法墨韵酣畅,笔走龙蛇间尽显古意,疏密相生处透出萧瑟秋思,堪称翰

《秋声赋》书法作品欣赏:笔墨间的秋韵与哲思

文本溯源与艺术基因

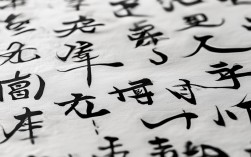

《秋声赋》乃北宋文豪欧阳修所作,以秋夜闻声起兴,借草木凋零、虫鸣凄切之景,抒写人生盛衰无常的深沉感慨,其文辞华美而不浮艳,哲理深邃而含蕴悠长,堪称古代散文赋体的典范之作,当这一文学经典被转化为书法艺术时,便形成了独特的“双重审美”特质——既需精准传递文字的思想内核,又要通过笔墨语言重构视觉化的诗意空间,历代书家对《秋声赋》的创作实践,本质上是将文学意象与书法美学进行深度融合的艺术实验,使观者能在黑白交织的线条中触摸到季节更迭的生命律动。

核心艺术特征解析

| 维度 | 具体表现 | 审美价值 |

|---|---|---|

| 笔法运用 | 多采用中锋圆笔,起收笔藏锋含蓄,转折处提按分明,模拟秋风扫叶的顿挫感 | 刚柔相济,暗合“万物收敛”的自然法则 |

| 墨色层次 | 浓淡干湿交替:首段沉稳厚重如深秋积云,中段飞白似落叶飘零,末段枯笔喻生命消逝 | 构建时空纵深,强化情感起伏节奏 |

| 结体特征 | 字形疏密错落,纵向拉伸营造萧瑟氛围,横向舒展处留白成“空庭”意象 | 打破均齐束缚,赋予文字呼吸感 |

| 章法布局 | 传统手卷形式配合分段留白,形成“起承转合”的节奏韵律,仿若秋声渐远又复归 | 实现视觉流动与文本叙事的同频共振 |

| 情感投射 | 早期版本偏重规整秀逸(如馆阁体),晚期文人写意风格融入苍凉悲怆的个人印记 | 展现书家对生命主题的独特诠释 |

典型书体演绎对比

楷书范式

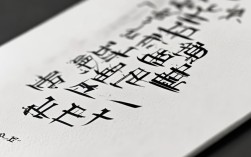

以明代文徵明小楷《秋声赋》为例,其特点在于:①笔画精微到极致,横画细若游丝却力透纸背;②结构严谨遵循黄金分割比例,每个字独立成章又彼此呼应;③墨色均匀温润,如同月光下的霜露,这种写法最大限度地保留了原文的理性思辨色彩,适合细细品读文字内容,但相对而言弱化了情绪张力。

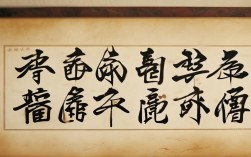

行书变奏

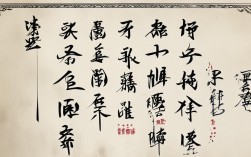

董其昌所书《秋声赋》长卷堪称典范:①大量使用牵连映带,数字连笔形成“秋声阵阵”的节奏链;②粗细对比强烈,重墨处如磐石坠地,轻提处似鸿雁掠影;③章法上打破整齐行列,随文意起伏调整字距行气,特别是写到“草木无情,有时飘零”一句时,笔势骤然放开,枯湿浓淡并用,将物哀之情推向高潮。

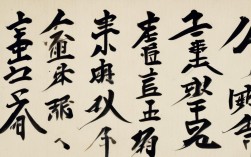

草书解构

徐渭晚年狂草《秋声赋》颠覆常规:①删减部分虚词以求痛快淋漓,保留核心意象即可;②线条缠绕纠结如同虬枝乱舞,飞白处恰似寒鸦惊飞;③整幅作品几乎不见刻意经营的痕迹,完全依赖即时情绪驱动,这种高度自由的书写状态,反而契合了原文“非金石之质”的生命脆弱性本质。

细节鉴赏举隅

- 单字放大观察:“悲”字末笔长捺由粗渐细直至消失,象征悲伤情绪的绵延不绝;“鸣”字口部刻意缩小,四周留出大片空白,营造“寂然无声胜有声”的效果。

- 标点符号处理:古本多无标点,当代书家尝试以朱砂点标注关键句读,红色微粒散落于素笺之上,宛如点点枫痕。

- 材料选择偏好:生宣纸利于表现洇染效果,适合营造朦胧秋雾;熟宣则更适合精细控制,再现露珠欲滴的质感。

- 钤印讲究:起首章常用“萧然自远”等闲适印文,压角章选用古玉印式样,朱泥与黑字形成冷暖对比。

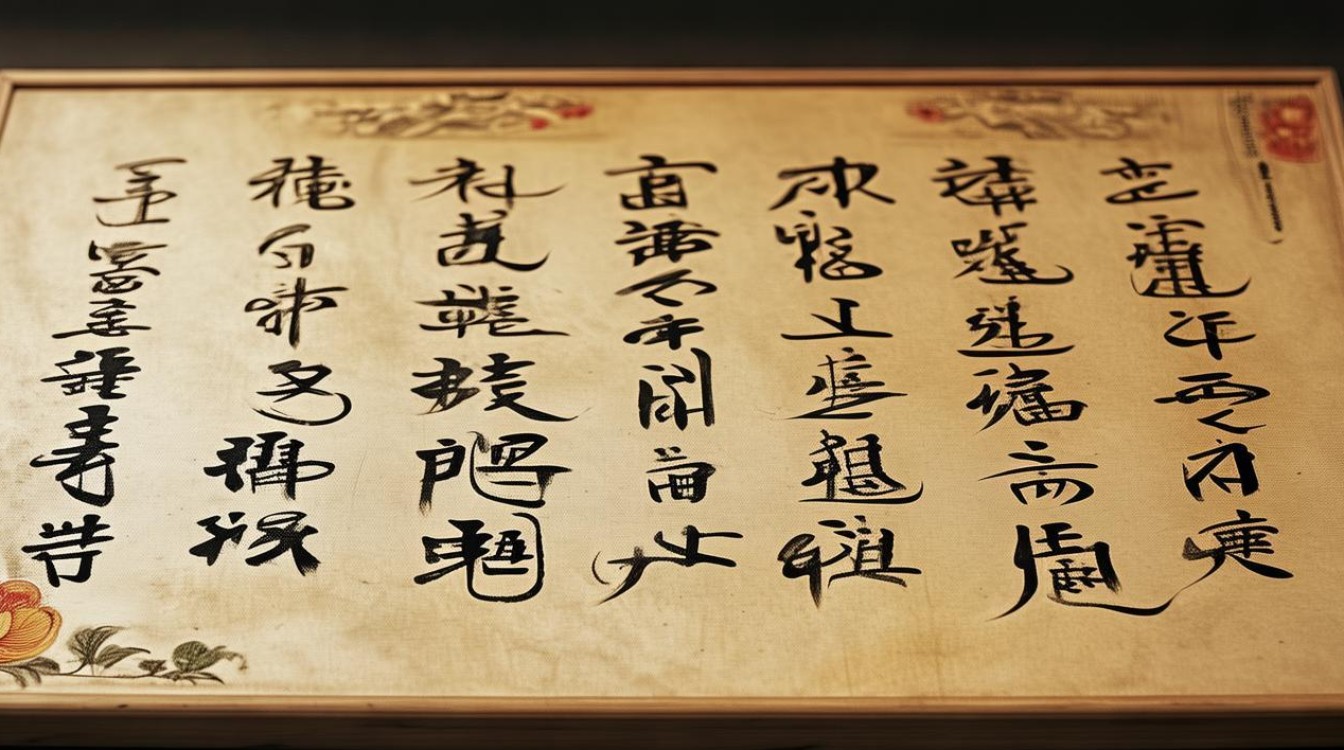

跨媒介艺术启示

优秀的《秋声赋》书法作品往往突破平面限制:①装裱时采用仿古绢边,模拟古籍残卷的沧桑感;②部分展厅布置会搭配真实银杏叶装置,让观众在观赏时同步感受触觉与嗅觉刺激;③数字技术可将笔触动态还原为三维影像,使观者直观看到墨汁渗透纤维的过程,这些创新手法并未消解书法本体的魅力,反而通过多感官联动深化了对“秋声”的理解。

创作难点突破建议

对于研习者而言,把握三个关键点尤为重要:①如何处理“静谧”与“动荡”的矛盾——可通过控制行笔速度实现,急缓交替如同秋雨忽疏忽密;②怎样表现“无形之声”——借鉴绘画中的虚实处理,留白区域反而更能激发想象;③避免陷入过度抒情导致的媚俗——时刻牢记欧阳修作为士大夫的理性节制,即便表现哀伤也应保持雅正格调。

相关问答FAQs

Q1:《秋声赋》最适合用什么书体来写?

A:没有绝对最佳选择,关键在于书家想要突出哪个层面,若侧重文学性解读,工稳的小楷或行楷更合适;若强调情感宣泄,行草乃至大草更能释放张力,历史上既有文徵明那样精严的小楷本,也有徐渭纵逸的草书本,两种风格都成就了经典,建议初学者从行书入手,既能兼顾可识性又能训练节奏感。

Q2:临摹古人《秋声赋》作品时需要注意什么?

A:①注意区分时代风格差异,宋人尚意、明人尚态、清人尚变;②重点关注特殊笔画的处理方式,风”字撇画的弧度、“霜”字雨字头的排列;③不必追求完全一致,可在局部加入个人理解,例如把某个重复出现的字写成异体字;④最好对照原文同步阅读,理解文字