当然可以!多肉“相府莲”是非常适合扦插的品种,而且它的繁殖成功率非常高,可以说是新手也能轻松掌握的“爆盆神器”。

(图片来源网络,侵删)

下面我为您详细介绍一下“相府莲”的扦插方法、时间要点和养护技巧。

为什么相府莲适合扦插?

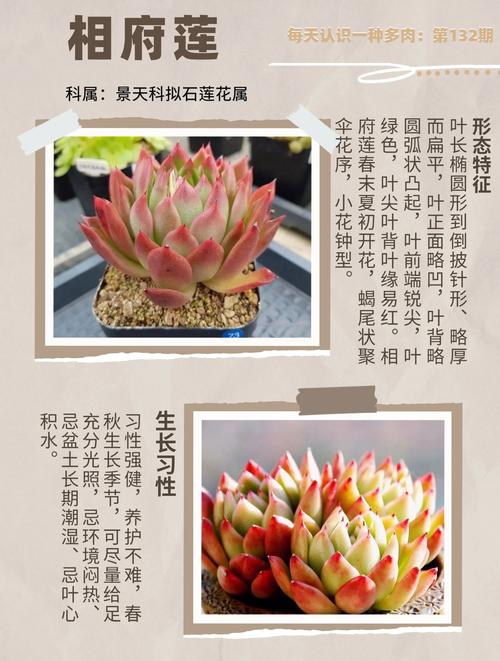

相府莲(学名 Echeveria 'Sheng-Fu-Lan')是景天科拟石莲花属的多肉植物,这个属的多肉大多具有以下特点,使其非常适合扦插:

- 叶片肥厚饱满:叶片储存了大量的水分和养分,在脱离母体后,有足够的能量生根发芽。

- 生长点活跃:茎干和叶片的基部有强大的分生组织,容易产生新的根系和芽点。

- 易群生:相府莲本身容易从基部长出侧芽,进行扦插可以加速其群生,快速形成漂亮的老桩群。

扦插的最佳时间

理论上,相府莲在生长季节(春、秋季)进行扦插成活率最高,因为此时气温适宜(约15-25℃),植物细胞活跃,新陈代谢快,伤口愈合迅速,生根发芽也快。

- 春季:万物复苏,是扦插的黄金时期。

- 秋季:气候凉爽,同样非常适合。

- 夏季:高温高湿,容易导致黑腐、化水,不推荐新手在夏季扦插。

- 冬季:低温环境下,生长几乎停滞,生根非常缓慢,但只要能保证温度在10℃以上,并且有耐心,也是可以尝试的。

相府莲的扦插方法(两种主要方式)

叶插(最常用,繁殖数量最多)

这是最经典、最常用的多肉繁殖方法。

(图片来源网络,侵删)

操作步骤:

-

选取叶片:

- 选择母株上健康、饱满、没有病虫害的叶片。

- 关键:一定要从叶片的基部完整地掰下来,可以左右轻轻摇晃,直到叶片自然脱落,不要用剪刀剪,因为剪刀的切口容易感染,且可能带有母株的汁液,影响成功率。

- 避免选择最外层已经干瘪或最内层还未完全展开的叶片。

-

晾伤口:

- 将取下的叶片平放在干燥、通风、阴凉的地方。

- 晾晒2-5天,直到伤口完全愈合、变得微微干燥,这一步至关重要,可以有效防止扦插后腐烂。

-

准备介质:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 扦插介质需要疏松透气、排水良好,可以用泥炭土混合颗粒土(如珍珠岩、蛭石、麦饭石等),比例约为1:1或1:2。

- 将介质装入花盆,并轻轻抚平表面。

-

进行扦插:

- 将晾干伤口的叶片平铺在介质表面,或者将叶片的基部轻轻插入介质中约0.5厘米。

- 平铺法更常见,也更容易观察到生根情况,且不易伤到新生的根系和芽点。

-

后续养护:

- 浇水:不要立即浇水!保持介质微潮即可,可以采用“浸盆法”,将花盆放在浅水盘中,让水从盆底慢慢吸收上来,湿润土面即可。

- 光照:放置在明亮的散射光处,避免阳光直射,否则强光会灼伤叶片或导致水分蒸发过快。

- 耐心等待:通常在1-3周后,叶片基部会会长出细小的白色根系,再过一段时间,从根系处长出小芽,这个过程可能需要几周甚至一两个月,请保持耐心。

叶插小苗长出后,可以等小苗长到2-3厘米大,有自己的一小片叶子后,再进行分盆移栽。

砍头扦插(用于塑形或获得母株头)

当相府莲长得过高(“穿裙子”或徒长),或者你想让它分枝、塑造成老桩时,可以进行砍头。

操作步骤:

- 准备工具:用消毒过的锋利小刀或剪刀。

- 进行砍头:在植株的适当位置(通常保留3-5厘米的杆子)水平切下顶部。

- 晾伤口:将砍下的头和留下的母桩都放在阴凉通风处晾干伤口,时间比叶插更长,大约需要3-7天,直到伤口完全干燥、形成一层薄膜。

- 准备介质:同叶插方法,准备疏松透气的土壤。

- 进行扦插:将晾干的头部插入介质中,深度约2-3厘米,用手轻轻压实。

- 后续养护:

- 浇水:同样,晾干后一周内不要浇水,让伤口进一步愈合,一周后可以沿盆边少量浇水,保持盆土微湿。

- 光照:放在散射光处,等待生根。

- 发根:通常2-4周后,砍下的头部就会开始生根,并恢复生长。

- 母桩:被砍头的母桩,其伤口周围的叶腋处会很快萌发出许多侧芽,变成一株漂亮的群生老桩。

成功扦插的关键要点总结

- 无菌操作:无论是取叶还是砍头,工具和双手最好都进行消毒,防止病菌感染。

- 伤口愈合是核心:一定要晾干伤口! 这是防止黑腐最最重要的一步。

- 土壤透气:好的土壤是基础,避免使用园土等容易板结的土壤。

- 光照柔和:生根发芽期间,散射光最佳,强光和暴晒都是禁忌。

- 宁干勿湿:浇水过多是导致扦插失败的头号杀手,保持“干透浇透”的原则,在生根前尤其要控制浇水。

相府莲是一种非常皮实且容易繁殖的多肉,只要遵循以上步骤,特别是“晾干伤口”这一步,您的扦插成功率会非常高,祝您早日收获一盆盆可爱的“相府莲”小苗!

标签: 多肉相府莲扦插方法 相府莲多肉扦插步骤 相府莲多肉扦插技巧

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。