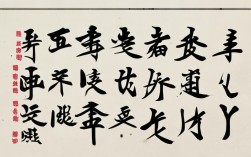

此作为“为”字书法佳作,笔走龙蛇,墨韵酣畅,或端严规整,或灵动飘逸,于点画间尽显汉字之美,彰显书写

多维视角下的“为”字书体解析

| 书体类型 | 核心特征 | 典型笔法 | 结构规律 | 审美意象 | 代表作品/书家 |

|---|---|---|---|---|---|

| 篆书 | 曲线圆转,对称均衡 | 引笔藏锋,粗细一致 | 纵向拉伸,重心居中 | 古朴庄重,如青铜铭文 | 李斯《峄山碑》 |

| 隶书 | 横画舒展,蚕头燕尾 | 波磔分明,雁尾夸张 | 扁平方正,左右开张 | 雄浑朴茂,具金石之气 | 《曹全碑》《乙瑛碑》 |

| 楷书 | 横平竖直,法度森严 | 提按顿挫,棱角分明 | 重心稳定,比例协调 | 端庄工整,显庙堂气象 | 欧阳询《九成宫醴泉铭》 |

| 行书 | 连带呼应,虚实相生 | 牵丝映带,节奏明快 | 欹侧取势,疏密有致 | 灵动洒脱,似行云流水 | 王羲之《兰亭序》 |

| 草书 | 减省连缀,纵逸奔放 | 使转绞裹,一气呵成 | 打破常规,因势赋形 | 狂放不羁,见天地精神 | 怀素《自叙帖》 |

(一)篆书:以曲致雅的古典范式

篆书“为”字遵循“玉箸篆”法则,所有笔画均由均匀圆弧构成,起笔藏锋逆入,行笔缓速均匀,收笔回锋护尾,特别注意“力”部两侧的对称关系,需通过微妙弧度调整实现视觉平衡,清代邓石如曾言:“篆贵婉而通”,强调线条的弹性与空间留白,临习时应选用长锋羊毫,以中锋行笔为主,避免出现偏锋导致的线条扁薄。

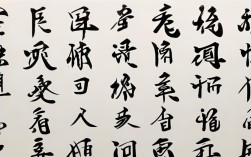

(二)隶书:波磔之美的典范呈现

汉隶阶段的“为”字呈现出鲜明的“八分”特征,主横画采用“蚕头燕尾”技法,起笔藏锋重按形成“蚕头”,行至末端逐渐提笔出锋形成“燕尾”,竖画多取内擫之势,末笔捺画常作厚重处理,典型如《曹全碑》中的“为”字,左部收紧右部舒展,形成强烈的疏密对比,书写时需注意雁尾的角度控制,过度上扬易失稳重,过于平缓则显呆板。

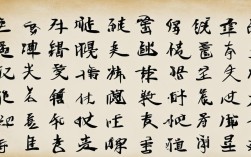

(三)楷书:法度森严的造型艺术

唐楷将“为”字推向规范化巅峰,以欧阳询为例,其结体呈现“险劲瘦硬”特点:首笔短撇轻快犀利,横画细劲挺拔,竖画垂直有力,四点底的处理尤为精妙,四点间距相等且指向各异,既保持整体稳定又富有变化,临摹时应关注“永字八法”在具体字形中的应用,特别是戈钩的弧度与力度,直接影响全字的精神面貌。

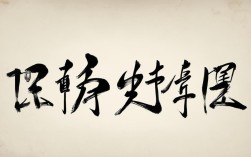

(四)行书:动静相生的韵律之美

行书“为”字讲究“疾涩相生”,王羲之《兰亭序》中的写法极具代表性,他将原本规整的楷书结构进行适度变形,通过游丝般的牵连使各部件气脉贯通,值得注意的是,行书中“为”字的末笔常化作长捺,与起笔遥相呼应,形成首尾顾盼的节奏感,书写时应把握“三分楷七分行”的原则,既保留基本结构,又赋予流动感。

(五)草书:删繁就简的个性张扬

狂草中的“为”字已高度符号化,但仍保留关键辨识特征,怀素《自叙帖》中的写法极具爆发力,起笔如惊蛇入草,转折处盘绕回旋,收笔戛然而止,这种看似随意的背后实则暗含章法:笔画间的呼应关系通过飞白与湿墨的对比得以强化,整体构成充满张力的视觉场域,初学者宜先熟记标准草法,再追求个性表达。

跨书体创作的关键要素

(一)笔法转换技巧

不同书体的衔接需注意三个层面:①墨色的渐变过渡(由浓及淡);②笔速的节奏调控(由慢渐快);③笔锋的灵活转换(中锋为主,侧锋为辅),例如从楷书转入行书时,可将某些短促笔画延长为牵丝,同时减轻按压力度。

(二)结构重组原则

多体融合创作中,应确立主次关系:若以楷书为基础,可局部加入行书连笔;若侧重草书意境,则需强化整体势能,切忌平均用力导致风格混乱,明代徐渭提出“破体”理论,主张打破单一书体束缚,但前提是对各体精髓的深刻把握。

(三)章法布局策略

单字创作可采用“九宫格定位法”,重点把控疏密关系;多字组合时需考虑字间呼应与行气贯通,清代笪重光《书筏》指出:“起承转合,在乎笔意所向”,强调视线引导的重要性,现代展厅效果还要求适当放大字径,增强视觉冲击力。

经典作品赏析对照表

| 作品名称 | 时代 | 书体 | 突出特点 | 学习价值 |

|---|---|---|---|---|

| 《峄山碑》(局部) | 秦代 | 小篆 | 线条匀净如铁线,结构对称若镜像 | 训练中锋控笔能力 |

| 《曹全碑》(拓片) | 东汉 | 隶书 | 波磔分明,飘逸秀美 | 掌握雁尾造型技巧 |

| 《九成宫》(局部) | 唐代 | 楷书 | 险峻峭拔,法度严谨 | 培养结构敏感度 |

| 《兰亭序》(摹本) | 东晋 | 行书 | 遒媚劲健,变化无穷 | 领悟节奏韵律之美 |

| 《自叙帖》(节选) | 唐代 | 草书 | 连绵环绕,气势磅礴 | 激发艺术表现力 |

当代创作实践指南

(一)工具材料选择

- 纸张:生宣适合写意性较强的行草书,熟宣利于精细控制的篆隶创作;

- 毛笔:兼毫笔兼顾弹性与吸水性,适合初学者;狼毫笔锐利劲健,适合攻篆隶;羊毫柔软蓄墨多,适合表现墨色层次;

- 墨水:松烟墨乌亮沉郁,油烟墨光泽亮丽,可根据风格需求调配。

(二)阶段性训练方案

| 阶段 | 训练重点 | 推荐范本 | 时长建议 |

|---|---|---|---|

| 基础夯实期 | 单一点画精准度 | 《峄山碑》《玄秘塔》 | 3-6个月 |

| 结构塑造期 | 偏旁部首组合规律 | 《曹全碑》《九成宫》 | 6-12个月 |

| 风格探索期 | 跨书体融合尝试 | 明清诸家尺牍 | 1年以上 |

| 创作成熟期 | 个人风格的提炼与固化 | 专题创作 | 持续精进 |

(三)常见误区纠正

- 过度模仿:机械复制古人笔迹而忽视自身理解,应“察之尚精,拟之贵似”;

- 盲目创新:未扎实基本功便标新立异,易陷入怪诞;

- 忽视墨色:仅关注线条形态,忽略枯湿浓淡的变化;

- 轻视章法:单个字写得精彩但整体杂乱无章。

相关问答FAQs

Q1:初学“为”字书法应从哪种书体入手?

A:建议从楷书入门,楷书结构规范明确,便于建立正确的笔画顺序和空间概念,可选择颜真卿《多宝塔碑》或柳公权《玄秘塔碑》作为范本,待掌握基本结构后再向其他书体拓展,每日练习时间控制在45分钟左右,重点观察原帖中“为”字各部件的比例关系。

Q2:如何在保持传统韵味的同时体现个人风格?

A:关键在于“师古而不泥古”,初期严格临摹经典作品,深入体会其笔法精髓;中期尝试局部变形,如改变某一笔的弧度或粗细;后期逐步加入个人审美偏好,形成独特面目,切记任何创新都应以扎实的传统功底为基础,正如齐白石所言:“似我者死,学我