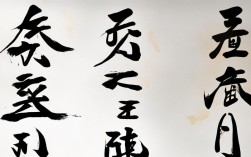

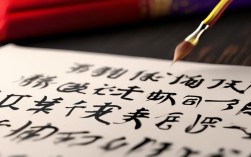

李清照词作书法兼具晋唐遗韵与闺秀灵秀,其行草笔势跌宕疏朗,结体欹侧生姿,墨色枯润相济,恰似易安词般清丽深婉,字里行间尽显旷世才女的幽怀雅

艺术基因的双重淬炼

| 维度 | 文学素养 | 书法功底 | 融合效应 |

|---|---|---|---|

| 根基 | 自幼浸润经史子集 | 家学渊源(父李格非藏书万卷) | 形成深厚的文化积淀 |

| 特质 | 善用白描手法勾勒情思 | 精研晋唐法帖(尤崇王羲之) | 造就清丽脱俗的审美品格 |

| 突破 | 开创“别是一家”词论 | 打破闺阁书风局限 | 建立文人化、个性化的书学体系 |

| 载体 | 以词载道 | 以书达意 | 实现文本与笔墨的双重叙事 |

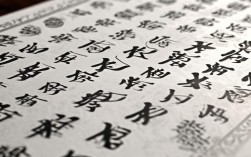

这种双重修养使她的书法绝非简单的文字抄录,而是对原作精神的再诠释,如现存《金石录后序》手稿中,那些记录伉俪情深的文字,笔锋随情感起伏跌宕,既有颜鲁公的浑厚筋骨,又含卫夫人秀逸之气,堪称“文墨同构”的典范。

经典作品深度解析

▶ 《声声慢·寻寻觅觅》手卷

此作最能体现李清照晚年心境与书风的转变,全篇采用行草相间的笔法:起首“寻寻觅觅”四字尚存端丽之姿,至“冷冷清清”时笔画渐趋萧散,末段“怎一个愁字了得”更是纵笔挥洒,枯湿浓淡间尽显凄怆,特别值得注意的是“梧桐更兼细雨”一句,竖画如雨丝垂落,横折似残叶飘零,将具象景物转化为抽象笔意,完美呼应词中“这次第,怎一个愁字了得”的苍茫意境。

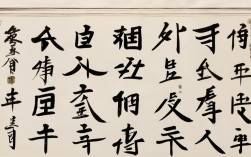

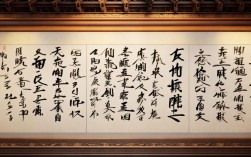

▶ 《醉花阴·重阳》屏条

该作展现其早期清雅格调,楷书底色上融入行书意趣,结体修长舒展,恰似东篱把酒时的闲适姿态。“莫道不销魂”五字尤为精妙:三点水的波磔处理成花瓣状,“魂”字最后一竖化作袅袅轻烟,既守得住法度,又透着灵秀之气,这种“戴着镣铐跳舞”的创作方式,印证了她“词别是一家”理论在书法中的实践——严守传统规范却能自出新意。

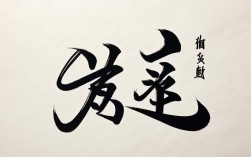

▶ 《如梦令·常记溪亭日暮》扇面

小幅精品更见功力,受限于团扇形制,她巧妙运用放射状构图:首句“常记”二字居中稳立,后续文字呈环状展开,至“争渡,争渡”处笔势骤然收紧,惊起一滩鸥鹭”八字如飞鸟掠水般轻盈收束,墨色由浓及淡的自然过渡,暗合词中从沉醉到惊觉的心理变化,堪称微型空间叙事的典范。

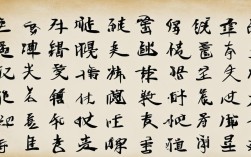

书法风格的多维透视

| 审美要素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 线条质感 | 细劲处若游丝牵缕,粗重时似老松盘虬 | 刚柔相济,张弛有度 |

| 结构布局 | 打破常规均齐,依据词意调整字距行气 | 营造呼吸感强烈的节奏韵律 |

| 墨色层次 | 善用涨墨制造氤氲效果,渴笔飞白模拟时光流逝 | 拓展二维平面的时间维度 |

| 章法经营 | 留白处见天地宽广,密集区显思绪纠缠 | 构建可视化的情感图谱 |

| 笔顺逻辑 | 有时逆笔而行,刻意制造修改痕迹 | 保留创作过程的真实心理轨迹 |

这种“以书演词”的创作理念,使她的作品超越普通题跋性质,成为独立的艺术本体,相较于蔡襄、苏东坡等男性书家的雄强气象,她的书法更似江南园林——看似纤弱却暗藏丘壑,表面工整实则充满变奏。

跨艺术融合的创新价值

李清照的伟大在于打通了文学与书法之间的壁垒,在她笔下:

- 时间性转化:将词作的时间流动(晨昏四季、人生阶段)转化为笔墨的空间延展;

- 情感可视化:喜怒哀乐不再是抽象概念,而是通过提按顿挫获得形体;

- 意象再造:原本属于诗词的比喻(如“人比黄花瘦”)被转化为线条造型;

- 节奏共鸣:词牌本身的平仄规律与书法的节奏韵律形成复调关系。

这种全方位的艺术通感,使她的作品具有特殊的感染力,观者无需知晓词句内容,单看笔墨形态就能感知情绪起伏,实现了“无声的音乐”与“静止的舞蹈”的统一。

历史定位与当代启示

在两宋书坛,李清照代表着独特的女性视角:不同于管道升的温婉、朱淑真的率直,她的书法始终带着知识分子的清醒与诗人的敏锐,其意义不仅在于打破“女子无才便是德”的桎梏,更在于证明了女性艺术家完全可以在阳刚主导的书坛开辟新境。

对现代书法创作的启示在于:真正的创新不是标新立异,而是像她那样深入挖掘自身特质,将生命体验注入传统形式,当我们欣赏那些看似“不合规矩”的欹侧笔画时,看到的正是艺术家真诚面对内心的勇气。

相关问答FAQs

Q1:李清照为何能在书法史上占有一席之地?

A:尽管存世墨迹稀少,但她确立了“文墨一体”的创作范式,其书法不追求表面的奇崛怪诞,而是将词心词境通过笔墨语言完整再现,这种深度的艺术自觉使其超越一般文人余事的性质,成为宋人尚意书风的重要支脉,加之她是古代少有的女性书家代表,其存在本身就具有文化史意义。

Q2:初学者如何体会李清照书法的独特韵味?

A:建议选取《如梦令》《一剪梅》等小令进行临习,重点观察三点:①长短笔画的比例关系(如“瘦”字末笔的舒展);②相同字的不同写法(如两处“争渡”的差异);③款识位置的经营(往往打破常规落款方式),同时对照词作背景理解创作动机,逐步培养对笔墨细微变化的