这是一个非常好的问题,也是每位养花人每年都会遇到的关键问题,给盆栽花卉“入室”没有一个固定的日期,而是需要根据气温、花卉种类和天气变化来综合判断。

核心原则是:“霜降”是重要参考,但“温度”是最终标准。

下面我为您详细拆解,并提供一个清晰的判断指南。

核心判断标准:看温度,而不是看日历

绝大多数不耐寒的盆栽花卉,入室的临界温度是5℃。

-

安全线:10℃ 当夜间最低气温稳定在10℃左右时,就应该准备将花卉移入室内了,这个温度对于大多数热带、亚热带花卉(如绿萝、发财树、三角梅等)来说是一个相对安全的起点,可以避免它们因低温而受到冻害或生长停滞。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

危险线:5℃ 当夜间最低气温接近或低于5℃时,绝大多数花卉都会受到严重伤害,此时必须立即入室,5℃是很多植物细胞开始结冰的临界点,一旦低于这个温度,轻则叶片发黄、脱落,重则整株冻死。

天气预报中的“最低气温”是您最重要的参考指标。

分批入室,区别对待

不是所有花卉都“娇气”,也不是所有花卉都“耐冻”,我们可以将常见的盆栽花卉分为几类,采取不同的入室策略。

必须早入室(不耐寒型)

这类花卉原产于热带或亚热带地区,非常怕冷,一旦降温就容易出现问题。

- 代表花卉:

- 观叶植物: 绿萝、发财树、幸福树、金钱树、琴叶榕、龟背竹、散尾葵、变叶木等。

- 开花植物: 三角梅、茉莉花、米兰、扶桑、白兰、沙漠玫瑰、球兰等。

- 多肉植物: 大部分多肉植物(如玉露、生石花、仙人掌科等)不耐霜冻。

- 入室时机:

- 建议温度: 当夜间气温稳定在12-15℃时,就可以陆续将它们移入室内了。

- 原因: 这类植物对低温非常敏感,早入室可以让它们有更长的时间适应室内环境,避免突然的低温冲击。

可以稍晚入室(耐半阴/较耐寒型)

这类花卉有一定的耐寒能力,但为了安全起见,也需要在霜冻前入室。

- 代表花卉:

- 开花植物: 月季、桂花、茶花、杜鹃、栀子花、长寿花、蟹爪兰等。

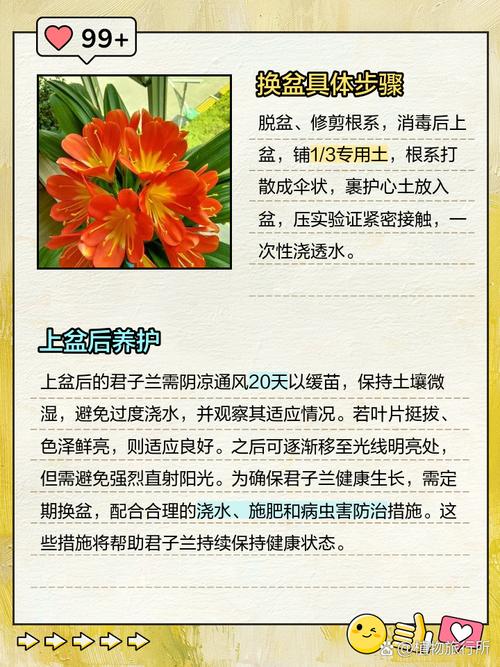

- 草本植物: 君子兰、文竹、吊兰等。

- 入室时机:

- 建议温度: 当夜间气温稳定在5-10℃时,是入室的最佳时期。

- 原因: 它们可以在稍低的温度下短暂停留,但持续的低温仍会损伤花芽或叶片,等看到有霜冻预警时再入室就晚了。

无需入室(耐寒型)

这类植物非常皮实,可以在室外过冬。

- 代表花卉:

- 木本植物: 蜡梅、石榴、迎春、部分月季品种(如地被月季)。

- 宿根花卉: 菊花、芍药、玉簪、萱草等。

- 入室时机:

无需入室,可以露天越冬,有些植物(如蜡梅)甚至需要经过一段低温春化期,第二年才能正常开花。

特殊情况:春化需求植物

这类植物必须经过一段低温期才能打破休眠,正常开花。

- 代表花卉:

- 球根类: 郁金香、风信子、水仙等,这些植物需要在秋季下地,在室外自然低温环境下度过冬季,春天才能发芽开花,如果过早入室,它们可能不会开花。

- 木本植物: 牡丹、部分丁香品种等。

- 入室时机:

绝对不要过早入室!让它们在室外自然越冬,直到春季气温回升再移出或处理。

入室前的准备工作

在将花卉搬入室内前,做好这几步,能让它们更快适应,减少病虫害的发生。

-

清理与修剪:

- 摘除黄叶、枯叶: 清理掉植株上不健康的部分。

- 修剪枝条: 剪掉过密、徒长、有病虫害的枝条,减少养分消耗,保持株型美观。

-

彻底洗叶:

用清水喷洒或擦拭叶片,特别是叶片背面,清除附着在上面的一整夏的灰尘、虫卵和病菌,这是预防室内蚜虫、红蜘蛛等虫害的关键一步。

-

检查并处理病虫害:

仔细检查叶片、枝干和花盆,一旦发现病虫害,要先在室外进行彻底处理,再入室,避免将害虫“请”进家门。

-

逐步适应:

- 不要突然将花从室外搬到温暖的室内,可以先放在阴凉、通风的地方过渡几天,再移到最终摆放的位置,这个过程叫“缓苗”,能让植物适应光照、湿度和温度的剧烈变化。

入室后的养护要点

室内环境与室外差异很大,养护方法需要相应调整。

-

光照:

- 尽量将花盆放在光照最充足的南向窗台,如果光照不足,可以定期转动花盆,让植株受光均匀。

-

浇水:

- “见干见湿”原则。 室内通风差,水分蒸发慢,浇水频率要比室外低很多,一定要等盆土表面干了再浇水,否则极易烂根。

- 水温最好与室温接近,避免冷水刺激根系。

-

通风:

室内通风不良是导致病虫害高发的主要原因,在天气晴朗、温暖的中午,可以适当开窗通风,但要避免冷风直接吹到植物。

-

施肥:

- 大部分花卉在冬季生长缓慢或进入休眠期,应停止或减少施肥,避免造成肥害,对于在冬季开花的植物(如长寿花、蟹爪兰),可以少量施磷钾肥促花。

| 花卉类型 | 代表花卉 | 入室临界温度 | 入室时机 |

|---|---|---|---|

| 不耐寒型 | 绿萝、发财树、三角梅、茉莉 | 10℃以上 | 早入室,稳定在12-15℃时 |

| 耐半阴/较耐寒型 | 月季、茶花、杜鹃、长寿花 | 5-10℃ | 晚入室,稳定在5-10℃时 |

| 耐寒型 | 蜡梅、石榴、菊花 | 可露天越冬 | 无需入室 |

| 需春化型 | 郁金香、牡丹 | 不可入室 | 必须在室外过冬 |

记住这个口诀:“看温度,分批次,先清理,后入室,管好水,勤通风”,您的盆栽花卉就能安然过冬,来年长得更旺!

标签: 盆栽花卉室内养护时间 盆栽花卉入室最佳时间