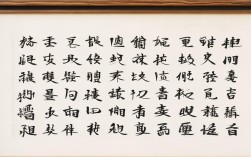

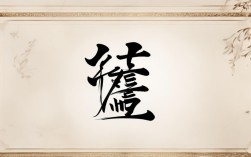

《争》字书法以遒劲笔触展现张力,墨色枯润相生,撇捺如刀剑交锋,结体险峻而稳,章法疏密有致,尽显汉字竞技之美与书者酣畅淋漓的创作状态

“争”字的文化内核与审美特质

| 维度 | 解读要点 |

|---|---|

| 语义层 | “争”本义为争夺、竞逐,引申为奋斗进取之意,暗含阴阳相激的辩证关系 |

| 哲学观 | 儒家“天行健,君子以自强不息”的入世精神与道家“夫唯不争,故天下莫能与之争”的智慧辩证统一 |

| 视觉象 | 字形结构呈向上延展之势,三点水旁与“⺈”部形成动态平衡,天然具备运动美感 |

| 情感色 | 可表现为激昂奋进的阳刚之气,亦可转化为含蓄内敛的竞争意识 |

该字特有的左右结构矛盾统一:左半部“⺈”如利刃出鞘般锐利,右半部“争”的主体部分通过横画叠加形成层层推进的节奏感,这种内在张力使其成为书法创作的绝佳载体。

多维书体演绎下的“争”字美学

(一)篆书:古雅浑穆的秩序之美

| 特征 | 表现手法 | 示例参考 |

|---|---|---|

| 线条质感 | 中锋用笔,线条圆融饱满,体现“骨法用笔”的古典原则 | 《峄山刻石》风格的玉箸篆 |

| 结构处理 | 强化对称性,将“争”字分解为多个弧形单元,通过弧度变化制造韵律感 | 邓石如小篆重构的疏密对比 |

| 空间营造 | 采用满而不挤的章法,利用线条粗细变化形成呼吸感 | 吴让之篆书的虚实处理 |

(二)隶书:雄强开张的仪式感

| 关键要素 | 技术实现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 蚕头燕尾 | 主笔横画起笔藏锋似蚕头,收笔舒展如燕尾,强化横向扩张力 | 曹全碑式的秀逸与张迁碑的朴厚 |

| 波磔处理 | “争”字末笔捺画延长,形成明显的雁尾造型,打破静态平衡 | 伊秉绶隶书的装饰性强化 |

| 金石气韵 | 模拟汉碑剥蚀效果,通过枯笔飞白增强历史厚重感 | 《乙瑛碑》残损美的借鉴 |

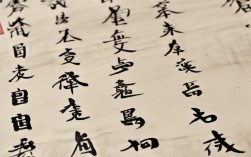

(三)楷书:法度森严的理性之美

| 评判标准 | 具体要求 | 典型示范 |

|---|---|---|

| 欧体险峻 | 险中求稳,将“争”字重心上移,下部舒展,体现险绝之美 | 欧阳询《九成宫醴泉铭》笔意 |

| 颜体宽博 | 外拓结构,横细竖粗,突出“争”字的力量感 | 颜真卿《勤礼碑》的筋骨 |

| 柳体劲健 | 筋骨外露,撇捺舒展,赋予文字挺拔刚毅的气质 | 柳公权《玄秘塔碑》的锋棱 |

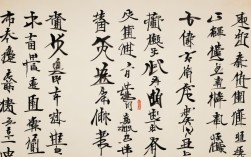

(四)行书:流动不息的生命律动

| 创作维度 | 技术要点 | 风格范例 |

|---|---|---|

| 连带关系 | “争”字各部件间笔断意连,通过牵丝映带形成气脉贯通的整体 | 王羲之《兰亭序》的温润流转 |

| 节奏把控 | 前三笔短促蓄势,末笔长掠释放,构建起承转合的音乐性 | 米芾“刷字”的迅捷爽利 |

| 变形幅度 | 在保持可识读性的前提下,适度夸张“⺈”部的倾斜角度,强化动势 | 董其昌行书的欹侧之美 |

(五)草书:狂放不羁的精神突围

| 突破方向 | 创新手法 | 代表风格 |

|---|---|---|

| 符号简化 | 将“争”字解构重组,保留核心笔画,其余化为抽象符号 | 怀素《自叙帖》的减省法则 |

| 空间切割 | 打破常规结体,通过错位排列制造视觉冲击 | 徐渭大草的章法经营 |

| 墨色变化 | 运用涨墨技法,使“争”字局部墨渖淋漓,强化情感浓度 | 林散之草书的墨韵层次 |

精品创作的五大核心要素

-

笔法系统建构

- 起笔:露锋切入为主,尤其“⺈”部首笔需果敢犀利

- 行笔:注意提按节奏,横画由轻渐重,竖画逆锋涩行

- 收笔:捺画宜驻锋缓出,体现绵里藏针之功

- 特殊处理:“争”字顶部两点可采用呼应式写法,左低右高形成顾盼

-

结构力学平衡

- 纵向关系:上部紧凑下部疏朗,形成金字塔式稳定结构

- 横向张力:通过延长戈钩的弧度制造向外辐射的离心力

- 重心调控:适当降低整体重心,避免因过度倾斜导致失稳

-

墨色层次设计

| 部位 | 墨色建议 | |-------------|--------------------------------------------------------------------------| | 主笔戈钩 | 饱蘸浓墨,行至末端渐次枯淡,形成由实入虚的渐变效果 | | 次要笔画 | 淡墨快写,与主笔形成浓淡对比 | | 飞白处理 | 在转折处有意留白,模拟刀刻石痕的自然肌理 | -

章法布局策略

- 独字成篇时可采用中心放射式构图,四周留白形成视觉聚焦

- 若与其他文字组合,需注意“争”字的体量控制,避免喧宾夺主

- 尝试异形纸张创作,如扇面、圆形等非传统载体,激发形式创新

-

情感投射路径

- 豪放派:加大笔画粗细对比,运用颤笔飞白表现激烈情绪

- 婉约派:细化线条精度,通过微妙的弧度变化传递克制之美

- 哲理派:引入禅意留白,在计白当黑间引发观者联想

历代名家笔下的“争”字启示录

| 时代 | 代表书家 | 风格特征 | 学习要点 |

|---|---|---|---|

| 东晋 | 王献之 | 《鸭头丸帖》中“争”字欹侧取势,笔速迅捷,展现晋人萧散风度 | 把握连笔的角度与节奏 |

| 明代 | 祝允明 | 草书“争”字连绵缠绕,线条如惊蛇入草,兼具法度与野趣 | 观察线条缠绕的逻辑关系 |

| 清代 | 何绍基 | 回腕执笔写出的“争”字浑厚苍劲,金石气十足 | 体会腕力与笔锋的协调运用 |

| 近现代 | 沙孟海 | 魏碑体势融入行草,“争”字方折斩截,气势磅礴 | 学习方笔为主的造型语言 |

当代创作误区与矫正方案

| 常见问题 | 症结分析 | 解决对策 |

|---|---|---|

| 过度夸张变形 | 忽视汉字基本识别度,将“争”字写得面目全非 | 设定变形底线,保留关键笔画特征 |

| 一味追求速度 | 导致线条浮滑无力,丧失应有的力度感 | 练习慢速控笔,增强笔锋杀纸力 |

| 墨色平铺直叙 | 缺乏层次变化,画面单调乏味 | 研究黄宾虹积墨法,丰富墨阶变化 |

| 章法杂乱无章 | 未考虑整体视觉效果,局部精彩但全局失衡 | 先打小稿,反复推敲空间关系 |

相关问答FAQs

Q1:初学者如何有效临习“争”字书法作品?

A:建议分三步走:①精研单字结构,用双钩填墨法精准把握比例关系;②背临对比,重点观察原帖中相同笔画的不同处理方法;③意临创作,在掌握基本形态后加入个人理解,特别注意“争”字中“⺈”部与主体部分的角度关系,可通过九宫格定位训练。

Q2:在现代设计中如何活用“争”字书法元素?

A:可尝试三种转化方式:①图形化处理,提取“争”字的核心笔画作为LOGO设计元素;②动态呈现,将书写过程制作成动画应用于数字媒体;③材质实验,用雕刻、烙铁等方式在不同载体上重现笔墨韵味,例如某运动品牌曾将草书“争”字与跑道元素结合,既保留书法神韵又契合品牌调性