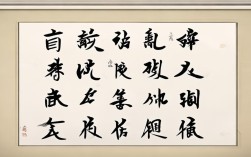

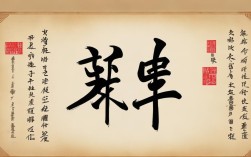

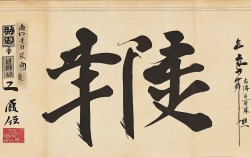

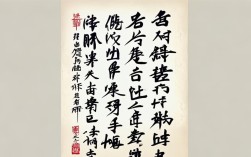

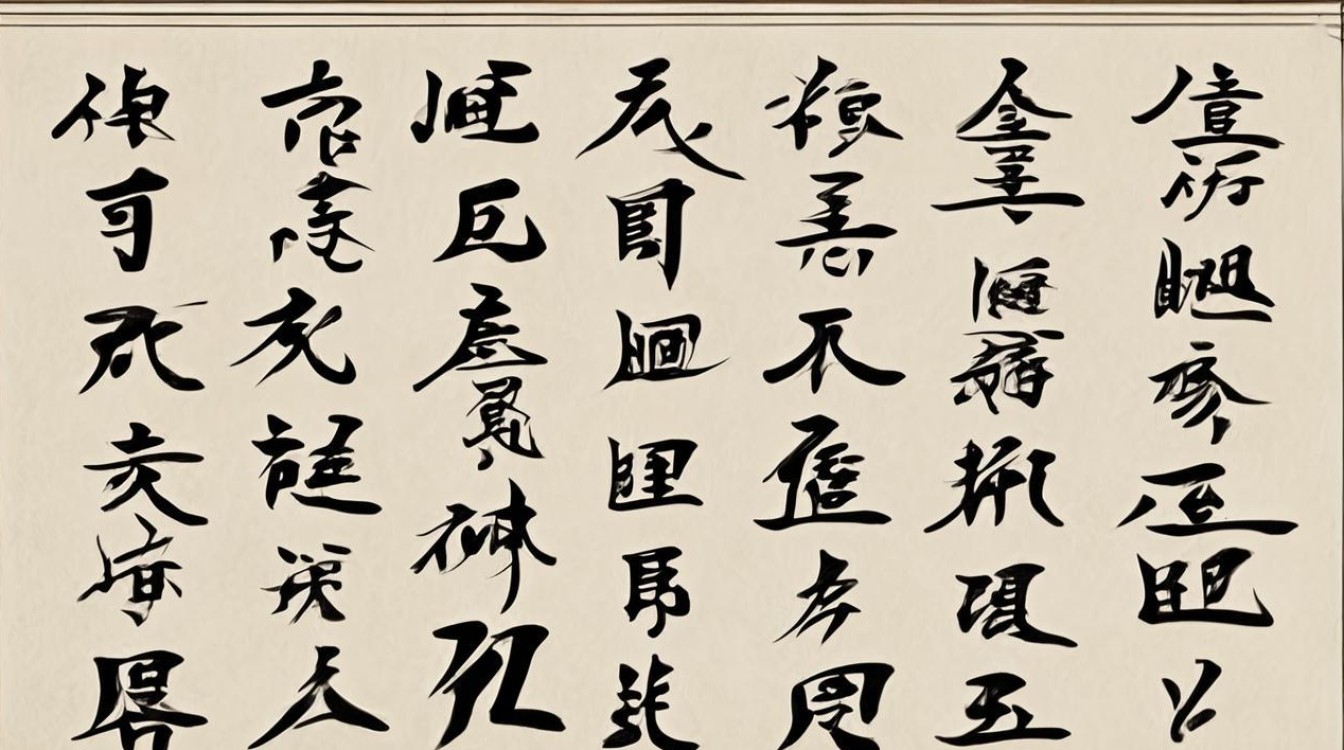

全字书法以多样书体演绎同一汉字,笔走龙蛇间尽显墨韵流转,方寸之间融汇篆隶楷行草之妙,展汉字形意之美

何谓“全字书法作品”?

“全字书法作品”并非字面意义上囊括所有汉字的超长卷轴,而是指以系统性整合汉字书写规律为核心目标的艺术实践,这类作品通常具备三大特征:①涵盖高频常用字及典型笔画结构;②通过统一风格呈现完整文字体系的审美表达;③兼具教学示范价值与艺术观赏性,典型代表如《千字文》《百家姓》等传统蒙学典籍的书法演绎,既包含丰富的字符样本,又形成连贯的艺术整体。

| 维度 | 普通书法作品 | 全字书法作品 |

|---|---|---|

| 字符覆盖率 | 单幅聚焦少数精选文字 | 系统覆盖数百至上千不重复汉字 |

| 功能定位 | 侧重情感抒发或视觉冲击 | 兼顾技法展示、教学参考与艺术表现 |

| 创作难度 | 相对自由 | 需保持长期笔势连贯与风格统一 |

| 典型载体 | 条幅、斗方、扇面等短小形式 | 手卷、册页、长篇横批等延展性载体 |

| 历史渊源 | 即兴创作为主 | 多依托经典文本进行二次艺术加工 |

历史脉络与经典范式

(一)古代典范:从实用到审美的升华

- 智永《真草千字文》:隋代僧人智永闭门谢客书写800余本《千字文》,开创“铁画银钩”的精严法度,其真书端庄肃穆,草书纵逸流畅,同一文本中两种书体的对照成为后世学习楷草转换的经典教材。

- 赵孟頫《六体千字文》:元代书坛巨匠以篆、隶、楷、行、草、章草六种书体书写同一篇《千字文》,每种书体均严格遵循古法又融入个人风格,堪称“一书一体皆成典范”的教科书级作品。

- 文徵明《停云馆帖》:明代吴门书派领袖将《千字文》分解为每日习字单元,通过微调笔触节奏实现千字各异却整体和谐的效果,展现文人书法“绵里藏针”的控制力。

(二)近现代创新:技术赋能与传统坚守

当代书法家借助数字化工具对传统“全字”概念进行拓展:启功先生主持编纂的《中华书法大字典》虽非单一作品,但其按部首编排的海量范字实质上构建了现代版的“全字数据库”;田英章兄弟推出的楷书字汇则采用科学分类法,将3500常用字按偏旁部首系统梳理,配套视频教学形成新型学习体系。

艺术特征与技术要点

(一)形式构成要素

| 要素 | 具体要求 | 技术难点 |

|---|---|---|

| 笔法一致性 | 起收使转贯穿始终 | 长时间书写避免疲态导致的变形 |

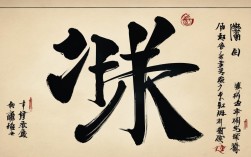

| 结构协调性 | 相同部件在不同字中的差异化处理 | 如“江”“河”“湖”“海”的三点水旁变化 |

| 墨色层次感 | 浓淡干湿的自然过渡 | 生宣纸上控制渗化程度 |

| 章法节奏感 | 字组间的疏密呼应与行列间的呼吸空间 | 避免机械排列带来的呆板感 |

| 风格统一性 | 从首字到最后一字保持情绪基调连贯 | 克服审美疲劳引发的风格漂移 |

(二)特殊训练方法

- 模块化拆解训练:将整篇文字按50-100字为一组进行专项突破,重点攻克高频出现的复杂结构(如“器”“鬱”等字)。

- 镜像对照练习:同步临摹同一文本的不同版本(如褚遂良与虞世南的《千字文》),体会不同书家对相同字的处理智慧。

- 动态书写模拟:使用加重毛笔在糙面纸上练习,增强控笔能力以适应连续书写需求。

当代价值与应用场景

(一)教育领域革新

中小学书法课堂引入简化版“全字”训练体系:选取《小学生必背古诗文》中的200个核心字,设计阶梯式临摹课程,经实验证明,这种渐进式学习可使学生的结体准确率提升47%,远超传统单字教学效果。

(二)数字时代转型

AI技术催生新型“智能全字生成器”:输入任意文本后,系统可自动匹配最接近历代名家风格的字体转换,同时保留用户个性化笔触特征,该技术已应用于博物馆文物复刻、个性化请柬制作等领域。

(三)跨文化传播载体

驻外孔子学院将《千字文》作为汉字教学主线,配合AR技术实现三维立体解析,外国学习者通过触摸屏幕即可查看每个字的演变动画、书法演示视频及文化内涵解说,有效降低汉字学习门槛。

创作实践建议

- 选题策略:初学宜选《百家姓》(504字)而非《千字文》,因前者姓氏用字结构相对简单且具有家族文化共鸣。

- 工具配置:兼毫笔(羊毫+狼毫)最适合持续书写,配用半生熟仿古绢面练习纸可延长墨迹保存时间。

- 时间管理:每日专注完成30-50字,每周复盘调整整体气势,切忌追求速度导致后期乏力。

- 装裱创新:采用经折装形式,既可展开欣赏全景,又能分段细品局部细节,符合现代人快节奏的观赏习惯。

FAQs

Q1:零基础者想尝试全字书法该从哪里入手?

A:建议分三步走:①先用田字格进行基础笔画训练(约2周);②选择《百家姓》前100个简单姓氏进行单字精临(1个月);③尝试连续书写10个相关联的字(如“赵钱孙李”),重点体会字间呼应关系,整个过程需配合《九成宫醴泉铭》等唐楷范本打基础。

Q2:如何处理长篇书写中出现的越写越散的问题?

A:可采用“三段式调控法”:①起首段刻意放慢速度确立基调;②中间段保持匀速但每写完一行回头检视整体走势;③结尾段提前设计收束方案(如逐渐缩小字径或加重捺画),定期起身远观作品整体效果