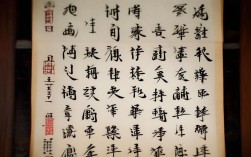

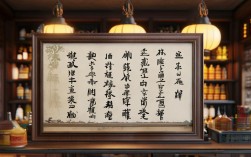

《陋室铭》行书佳作,墨韵酣畅,笔走龙蛇间尽显刘禹锡安贫乐道之志,疏朗布局如清风入怀,将

《陋室铭》文本价值与书法适配性

《陋室铭》是唐代文学家刘禹锡所作名篇,全文仅81字却蕴含深刻哲理,其“斯是陋室,惟吾德馨”的核心思想,与书法艺术中“达其性情,形其哀乐”的创作理念高度契合,该文本具备多重书法适配优势:①句式长短错落有致,便于营造节奏变化;②内容虚实相生,可激发书家的想象空间;③文字内涵丰富,为笔墨表现提供情感载体,行书作为介于楷草之间的书体,既保留文字辨识度,又能通过流畅的笔势传递文人雅士的精神境界,成为《陋室铭》最理想的书法表现形式。

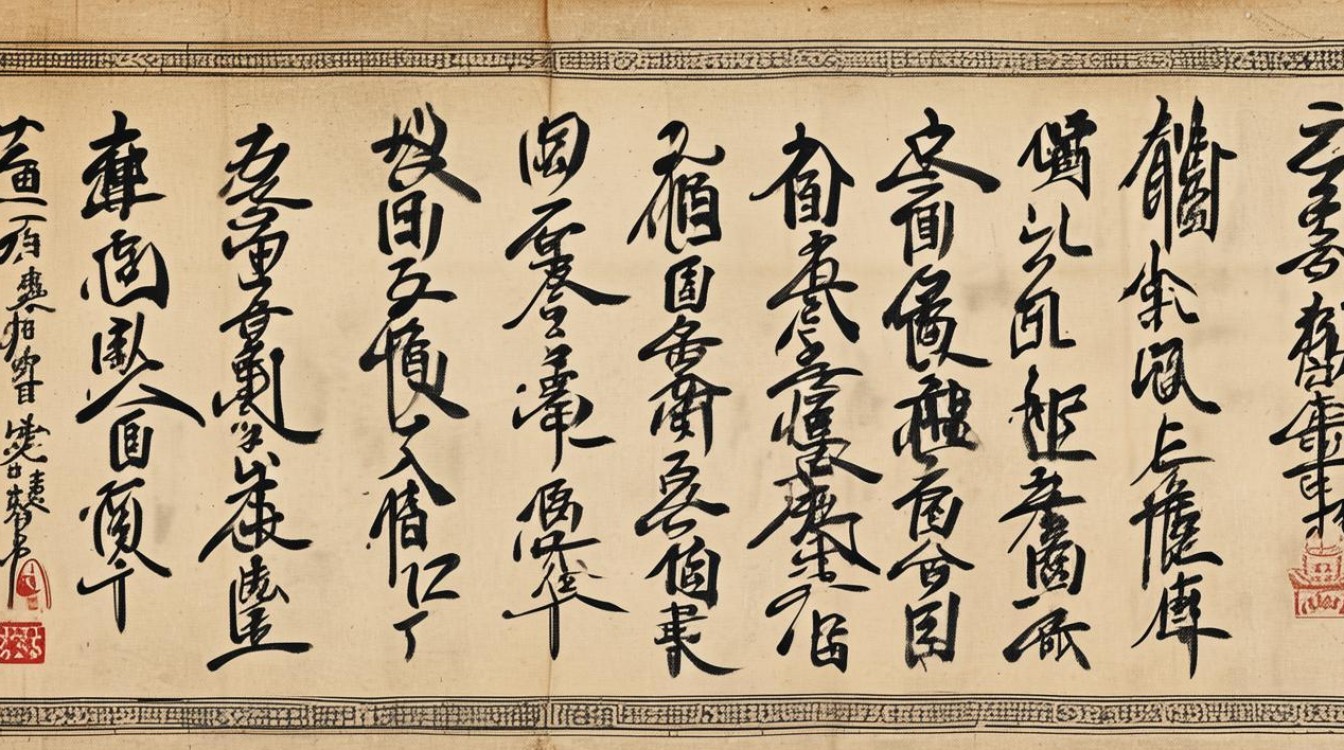

行书艺术特征在《陋室铭》中的具体体现

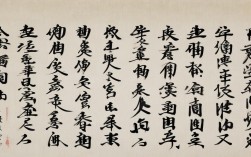

| 艺术要素 | 技术表现 | 文本呼应 |

|---|---|---|

| 线条质感 | 中锋为主,侧锋取妍;提按分明,使转自如 | “苔痕”“草色”的自然意象 |

| 结体形态 | 欹侧呼应,收放自如;疏密对比,虚实相生 | “谈笑有鸿儒”的人物互动关系 |

| 章法布局 | 纵有行横无列,行气贯通;墨色浓淡干湿,层次分明 | “往来无白丁”的社会交往场景 |

| 笔势节奏 | 缓急有序,似行云流水;连断交替,若珠落玉盘 | “调素琴,阅金经”的生活韵律 |

| 墨色变化 | 枯润相间,五色俱全;宿墨飞白,妙趣天成 | “无丝竹之乱耳”的清净心境 |

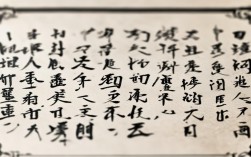

典型笔法解析(以“山不在高”首句为例)

- “山”字:竖画如悬千钧,起笔藏锋蓄势,转折处调锋暗渡,末笔出锋轻扬,喻示高山仰止之意

- “不”字:横画左低右高,形成微妙的俯仰角度,体现辩证思维的空间张力

- “在”字:长撇舒展如鹤翅,捺画厚重似磐石,构建稳定的视觉支点

- “高”字:多横等距排列,渐次缩短长度,形成向上收缩的透视效果

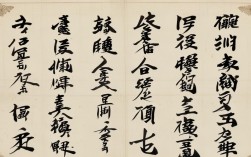

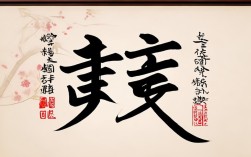

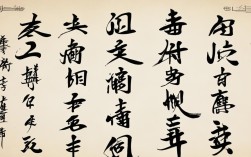

历代名家《陋室铭》行书创作风格对照表

| 书家 | 时代 | 风格特征 | 代表性处理手法 |

|---|---|---|---|

| 赵孟頫 | 元代 | 复古晋唐,温润典雅 | “德馨”二字采用篆籀笔意,强化古拙感 |

| 董其昌 | 明代 | 淡雅秀逸,禅意盎然 | 通篇使用淡墨,字距宽松,营造空灵意境 |

| 文徵明 | 明代 | 精严整饬,法度森然 | 每个字的中心轴线严格垂直,体现儒家中正之美 |

| 何绍基 | 清代 | 回腕执笔,金石气息 | “素琴”二字笔画震颤明显,模拟古琴弦动效果 |

| 启功 | 现代 | 结体修长,清劲峭拔 | “白丁”二字简化处理,突出现代审美趣味 |

当代创作实践指南

临创转化路径

- 第一阶段(精度训练):选取某家精临三月,重点攻克三个难点字:“馨”(结构复杂)、“调”(左右比例)、“经”(垂露竖画)

- 第二阶段(意态捕捉):闭目默背全文,体会“苔痕上阶绿”的生机、“草色入帘青”的静谧,将画面感转化为笔意

- 第三阶段(个性重塑):尝试三种变体:①加重牵丝表现流动感 ②压缩纵向空间强化横向舒展 ③融入隶书波磔增加古意

工具材料选择建议

| 用途 | 推荐工具组合 | 效果说明 |

|---|---|---|

| 日常练习 | 半生熟洒金宣+长锋羊毫+红星墨汁 | 兼顾吸墨性与润滑度,适合快速书写 |

| 精品创作 | 仿古绢本+兼毫笔+超细油烟墨 | 墨色层次丰富,适合表现细腻笔触 |

| 展览作品 | 蜡染皮纸+硬毫笔+宿墨 | 特殊纸张产生独特肌理效果 |

常见问题解决方案

- 速度失控:在“孔子云”处设置呼吸节点,每写完一句停顿半拍

- 墨色平板:预先调制五色墨盘(焦/浓/重/淡/清),按情绪起伏换墨

- 章法松散:用铅笔轻标九宫格线,关键位置预留“气眼”

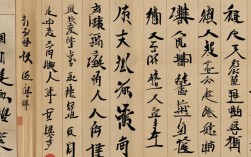

专业级品鉴标准

真正的佳作应实现三重统一:①文辞意境与笔墨语言的统一(如“德馨”二字不可写得浮华);②传统法度与个性发挥的统一(创新幅度不超过原帖风格的30%);③视觉冲击与耐看度的统一(远观气势夺人,近察精妙绝伦),特别要注意检验细节处理:横画起笔是否有“逆入平出”的动作痕迹?捺画收尾能否做到“一波三折”?转折处的提按是否干净利落?

FAQs

Q1:初学《陋室铭》行书应该选择哪个版本作为范本?

A:建议从赵孟頫《陋室铭》入手,其特点有三:①笔法规范,起收使转交代清晰;②结构平稳,适合建立正确空间意识;③墨色变化适中,便于观察浓淡干湿的运用规律,待掌握基本技法后,可对照其他版本体会不同风格差异。

Q2:完成一幅完整的《陋室铭》行书作品需要多长时间?

A:根据创作目的可分为三种情况:①习作阶段(纯练习):单字反复书写不计时长;②完整书写(不计构思):熟练者约40分钟;③精心创作(含构思+书写+钤印):通常需要3-5小时,其中20%时间用于整体布局设计,60%用于逐字推敲,20%用于最后调整完善,重要展览作品甚至需要数